大型台風など気候変動による災害が増加して,地球温暖化が実感されるようになってきました.温暖化は,化石燃料(石油・石炭・天然ガス)の燃焼により大気に放出される二酸化炭素気体(総称して,温室効果ガスとよばれています)が原因物質と考えられています.大気に存在する安定な化学種で大気中濃度が高い化合物はN2やO2を除いてすべて温室効果ガスで,メタンは二酸化炭素の次に温室効果ガスとして注視されています.人類はエネルギーを仕事に変えて,便利に生活しています.CO2を発生する火力発電では,化石燃料の化学エネルギーを熱にかえて,電気エネルギーを作っています.その変換効率は高くありません.CO2を放出するほかに,多くの熱も環境に放出しています.原子力発電は二酸化炭素を生成しないのですが,東日本大震災で原子力発電所の事故の恐ろしさを実感しました.このような状況のなかで,この先,長い間,社会を安定に保つために,CO2エネルギー問題を解決する必要があります.「化学の力」で,CO2エネルギー問題を解決することができると信じています.

エネルギー・CO2問題の解決策として,次のことが考えられます.(1)二酸化炭素回収・利用

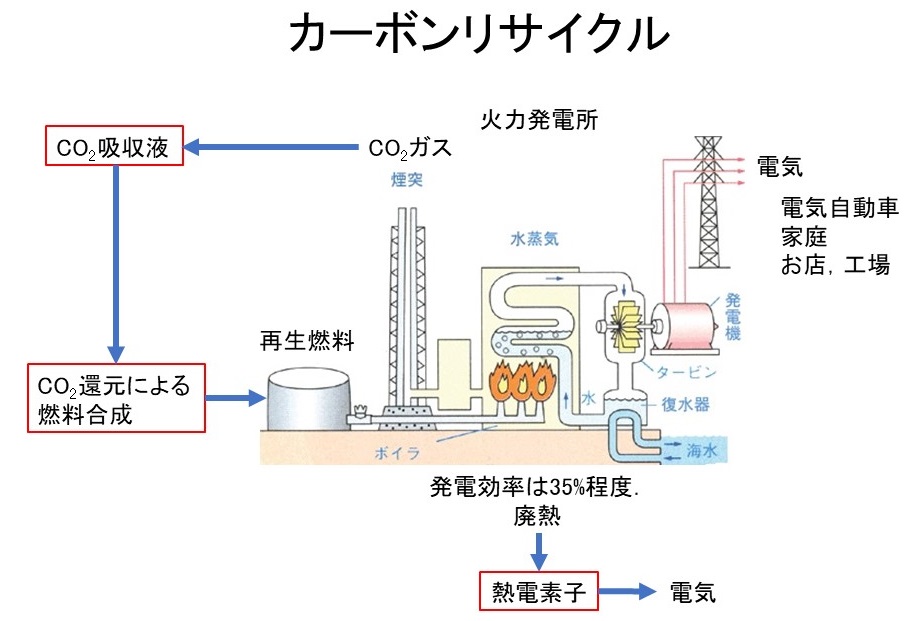

英語ではCarbon Dioxide Capture and Utilization (CCU)とよばれています.火力発電で発生するCO2や大気中に存在するCO2を回収して,有効な物質に変換することができれば,問題を解決することができます.CO2の発生量はとてつもなく大量で,人間の生活に使用する製品を作る炭素化合物量の10倍程度です.有効利用するためには,CO2をエネルギー源として利用できる燃料(メタン,アルコール)に変換することが考えられます.発生したCO2を回収して燃料を作る循環システムはカーボンリサイクルとよばれています.したがって,CO2回収に関する研究やCO2を燃料に変換する研究が重要です.CO2回収には,現在,アミン水溶液が利用されていますが,再生エネルギー効率の高いCO2吸収剤に関する研究が重要です.

(2)太陽光発電や風力発電,水力発電,太陽熱発電,熱電発電,振動発電などの利用

上記の発電などで得られるエネルギーは,総称して,再生可能エネルギーとよばれており,CO2を発生しない発電方式です.太陽光は多くの場所で利用できるので,太陽電池の開発は重要なテーマです.太陽電池は太陽からの光エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方式です.すでにSi半導体を利用した太陽電池は実用化されていますが,不便な点もあり,さらに新しい材料や電池を開発する必要があります.太陽光発電は発電出力の変動が大きく,現在の配電システムでは利用しにくい欠点があります.したがって,太陽電池から得られる電気エネルギーを蓄電するリチウムイオン電池などの二次電池の開発が重要です.また,得られた電気エネルギーを利用して,燃料となる化学物質を合成する,すなわち,化学物質としてエネルギーを蓄える化学蓄電も面白い方法です.光触媒を利用して,太陽光から直接,燃料を作る可能性も考えられます.熱電発電は聞き慣れないと思いますが,火力・原子力発電,ボイラーなどからの熱を電気エネルギーに変換する発電方式です.制御できないエネルギーの一形態である熱を,制御可能なエネルギーである電気エネルギーに変換する興味深い方法です.

(3)水素燃料の利用

化石燃料の燃焼により発生する熱を電気エネルギー作成に利用するとCO2が発生するので,CO2が発生しないエネルギー源を利用すればよいわけです.現在最も注目されているのは,H2と大気中のO2からH2Oができる電池反応を利用する燃料電池です.燃料電池は化学エネルギーを電気エネルギーに直接変換する面白い方法です.燃料電池ではCO2が発生しないので大変よい方法ですが,H2は製造する必要があり,現段階では再生可能エネルギーを利用して水の電解分解から水素を製造する方法が考えられています.これは,グリーン水素とよばれています.